|

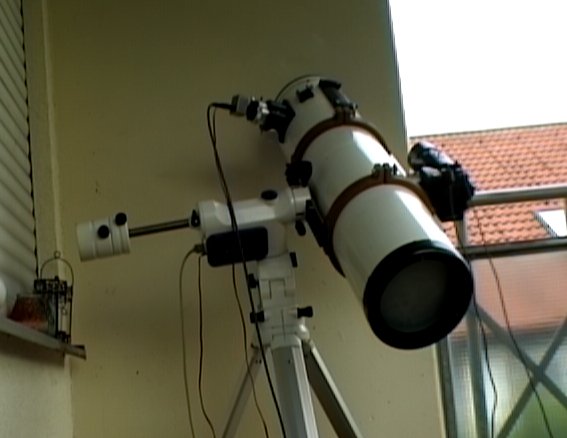

Ohne perfekte

Einnordung/Polhöhenausrichtung der Montierung kann man nur relativ kurz

mit der Sphinx belichten. Mehr als 30 Sekunden Belichtungszeit durch den

8" Newton ergaben bei mir immer Striche oder zumindest eiförmige

Sterne. Bei der Fotografie von Planeten ist das kein Problem, da sind

die Belichtungszeiten viel kürzer. Aber Deepsky Objekte konnte ich so

nicht mit meiner EOS 400D fotografieren.

Prinzipiell

gibt es 3 Möglichkeiten zum Anschließen einer Kamera für´s

Autoguiden:

- mit einer Guidingcam durch das Hauptrohr für eine

Huckepack-Aufnahme nachführen

- mit einer Guidingcam durch ein Leitrohr für Aufnahmen im Hauptrohr

nachführen

- mit einem Off-Axis-Guider durch das Hauptrohr einen Leitstern am Rand

zur Nachführung

nutzen, während man mit der Kamera durch das Hauptrohr

fotografiert.

Durch den kurzen Fokusweg beim 8"

Newton fällt Möglichkeit 3 - der Einsatz eines Off-Axis-Guiders

- ohne weiteres Zubehör weg. Dann komme ich mit der EOS 400D nicht mehr in den Fokus. Also

beschränke ich mich momentan auf "huckepack" oder

parallelbefestigung meiner Aufnahmeoptik (200 mm Teleobjektiv, 500

mm Teleobjektiv).

Wie kommen die Autoguiding-Signale ins Starbook?

Das Starbook besitzt eine RJ12-Buchse

(= Westernsteckerbuchse, bekannt aus der Telefontechnik) mit der

Aufschrift "Autoguider". An diese Buchse kann man entweder

eine ST4-kompatible "Standalone Guidingcam" (ALccd5, Starlight Lodestar,

Atik16ic, ...) anschließen, oder ein externes GPUSB-Interface, welches

die Signale vom Nachführrechner per Optokoppler auf den RJ 12 Stecker

überträgt. Bei der letzteren Lösung benötigt man noch eine Kamera,

deren Signal mit einem Freeware Programm (PHD, Guidemaster, Nebulosity,

Astroart, MaximDL, K3CCD-Tools, ...) verarbeitet wird und die Motoren mit

zusätzlichen Schritten zum Autoguiding ansteuert.

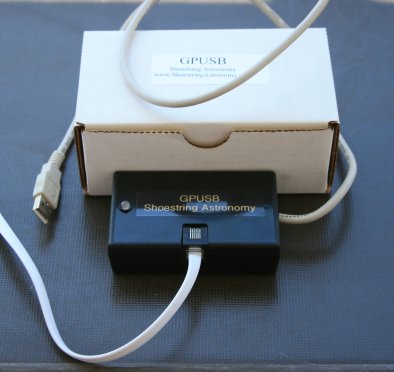

Da ich bereits eine auf

Langzeitbelichtung umgebaute Webcam (SC-II), ein Videomodul und die DMK

21AF04.AS besitze, wollte ich nicht noch eine weitere kleine Kamera

kaufen. Ich entschied mich also für die Lösung mit dem GPUSB-Interface

und nutze die vorhandenen Kameras. Diese Lösung ist deutlich günstiger

im Anschaffungspreis. Je nach Dollarkurs kostet das Interface ca. 90 bis

100 Euro.

Mein "Nachführrechner" ist

der Laptop, den ich auch für meine Planetenaufnahmen nutze. Er hat

XP-Professional als Betriebssystem, damit Guidemaster und das Interface

problemlos zusammenspielen, habe ich vorsorglich die neueste ASCOM-Plattform 5.5

sowie Microsoft.NET Framework 3.5 installiert und die Plugins

für die DMK und das Starbook in Guidemaster eingespielt.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Autoguiding-Anschluß am Starbook

|

|

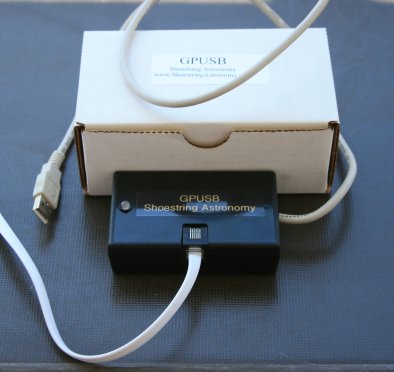

GPUSB-Interface

|

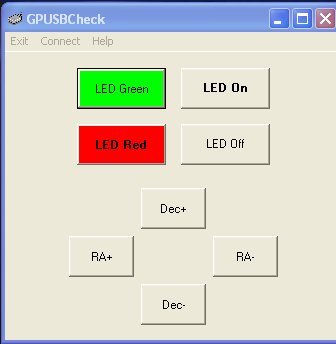

Funktionstest

GPUSB-Interface:

Nachdem ich das Interface per

Post erhalten hatte, testete ich als erstes die Funktion ohne Starbook.

Dazu installierte ich das Programm "GPUSBCheck" und verband

das Interface über das USB-Kabel mit dem Laptop. Nachdem ich die Farbe

der LED vom Interface um- und

ein- sowie ausschalten konnte, war ich

sicher, daß die Kommunikation Laptop <-----> Interface funktioniert.

| |

|

|

|

|

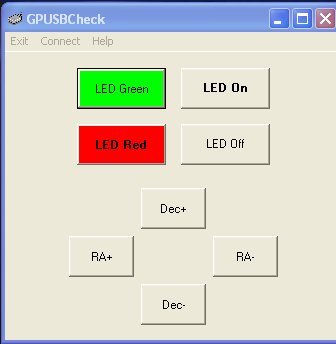

Bedienfeld des GPUSBCheck

|

|

|

|

Erster Guiding-Test

auf dem Balkon:

Am 1.7.2010 war es abends klar, also

startete ich die Nachführung meiner Sphinx, führte ein 4-Sterne

Alignment durch und öffnete Giotto. Damit stellte ich meine Webcam im

Fokus des 8" Newton an Arktur scharf. Anschließend schloß och

Giotto und startete ich

Guidemaster, verband das Interface mit meinem Laptop und gab die

Brennweite meines Teleskops ein. Als Montierung gab ich die Sphinx an

und stöpselte anschließend das RJ12 Kabel ins Interface. Ohne Guiding driftete Arktur langsam aus dem

Gesichtsfeld.

Bei den Einstellungen in Guidemaster

habe ich die "Standard-Einstellungen" aus dem Tutorial von

Herbert Kohlmann verwendet. Nach dem Fokussieren und Kalibrieren

startete ich das Autoguiding und Arktur blieb wunderbar auf dem

Fadenkreuz.

|

|

|

|

|

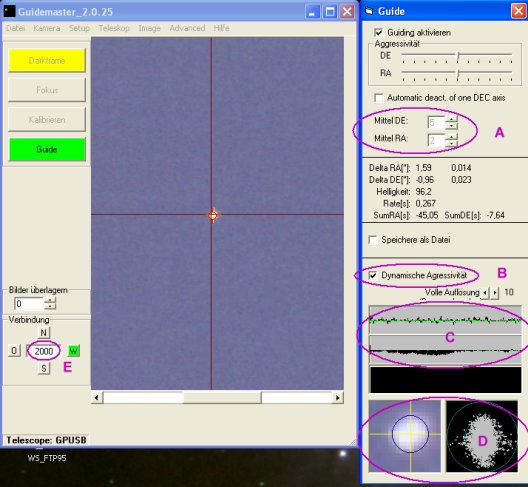

Einstellung A:

Die Webcam lieferte 25 Bilder pro Sekunde,

durch Mitteln von

mehreren Bildern wurde das Seeing etwas ausgeglichen und die Guidingimpulse ergaben eine

geringere Abweichung von der

Sollposition.

Diagramm C:

Die obere Linie zeigt die Abweichung in RA,

die untere in DE.

Diagramm D:

Durch die Abweichung in DE ergab sich eine etwas länglich verzogene Punktwolke. Optimal wäre es, wenn alle Punkte im inneren grünen

Kreis liegen würden... |

|

|

|

An diesem Abend hatte ich

fürchterliches Seeing, Guidemaster zeigte mir 5,6" FWHM an.

Die Nachführung in RA

funktionierte absolut problemlos,

aber in DE gab es leichte

Abweichungen.

Trotz der Abweichung in DE

versuchte ich mein erstes Foto huckepack mit der EOS 400D

und einem 500 mm Teleobjektiv. Nach 5 Minuten Belichtungszeit hatte ich

immer noch runde Sterne. Das Autoguiding funktionierte perfekt!

Allerdings ist der Himmel über Ludwigsburg alles andere als gut

geeignet für Deepsky-Fotografie. Zudem habe ich

vom Balkon aus ein sehr eingeschränktes Beobachtungsfenster. Aber mit diesem Setup kann ich jetzt

unter dunklem Himmel die Fähigkeiten meiner Sphinx hoffentlich

ausreizen...

|

|

|

|

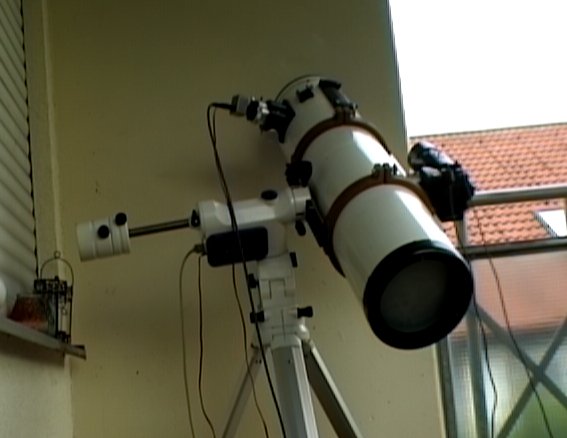

EOS 400D mit 500 mm Spiegeltele Huckepack auf dem 8"

Newton. Als Guidingcam verwendete ich das Lechnersche Videomodul im

OAZ vom 8"er.

Um die Kamera schnell wechseln zu können, habe

ich eine 40 cm lange Aluschine auf den hölzernen Rohrschellen des

Tubus fest verschraubt und auf Höhe des Montierungskopfes eine

Vixen Klemme für 2" Prismenschinen aufgeschraubt.

An das Stativgewinde meiner EOS schraube ich bei

Bedarf eine 15 cm lange 2" Prismenschine, die in der Klemme so

weit verschoben wird, daß die Kamera mit jedem Objektiv

ausbalanciert werden kann...

|

|

|

An Venus habe ich das 500er Tele

scharfgestellt, dann mit dem Teleskop einfach tief in die Milchstraße

durch die Lichtverschmutzungsglocke von Stuttgart gehalten, einen

x-beliebigen, hellen Stern zum Nachführen genommen und 4x 5 Minuten

belichtet. Die Bilder gemittelt und freue mich über die runden

Sterne...

|

|

|

|

First Light am 8./9.Juli 2010 mit 500 mm

Teleobjektiv, 4x 5 Minuten bei 400 ASA belichtet.

Kein Dark, kein

Flat, nur gemittelt...

|

Nicht immer möchte ich mit dem schweren

8" Newton arbeiten. Für kürzere Brennweiten habe ich eine andere

Lösung:

|

|

Bei TS fand ich diese

Parallelbefestigung für Foto und Leitrohr. Mit der Prismenklemme

kann man ein kleines Fernrohr sauber befestigen, die EOS 400D wird

mit der Fotoschraube links befestigt. |

| |

|

|

|

|

Als Leitrohr für mein 200 mm

Teleobjektiv und kürzeren Brennweiten für Übersichtsaufnahmen

dient mir dieses alte 200 mm Fotoobjektiv. In selbstgedrehten

Rohrschellen auf einer kurzen Aluplatte über einer Prismenschine

sitzt es bombenfest und kann über 3 Schrauben justiert werden wie

ein Sucher. Am M42 Gewinde des Teleobjektives sitzt eine

flachbauende Okularklemme, mit der jede Nachführkamera mit 1

1/4" Adapter angeschlossen werden kann. In dem rechteckigen

Alugehäuse ist mein Videomodul verbaut. Damit kann ich Sterne bis

7 mag zum Nachführen nutzen. |

| |

|

|

| Bild wird nachgeliefert, dazu brauche ich einne 2.

Kamera... |

|

So schaut die Montierung aus, wenn

mit kurzen Brennweiten gearbeitet wird. Je nach Gewicht des

Objektives an der EOS 400D kann sogar auf das kleine Gegengewicht

verzichtet werden. Vom Gewicht her ist das flugtauglich! |

Am 18.7.2010 wurde das Schneckenspiel der

DE-Achse neu eingestellt und nun funktioniert das Guiding noch besser.

|

|

|

|

M57, Ausschnitt in Originalgröße,

First Light am 19.7.2010 mit 200 mm

Teleobjektiv bei Blende 8 und 800 ASA,

7x4 Minuten, Darkabzug, leider ist das billige 80-200

Teleobjektiv nicht besonders lichtstark und ich hatte nicht richtig scharf

gestellt.

|

Der nächste Versuch, diesmal mit 500 mm Teleobjektiv parallel zu einem

kleinen Leitrohr am 31.7.2010:

|

| |

|

M57 am 31.07.2010 mit 500 mm

Spiegelteleobjektiv, 8x10 Minuten bei 800 ASA, Darkabzug, keine

weitere Bearbeitung.

Als Nachführoptik verwendete ich das 200 mm Teleobjektiv, das

Videomodul SK 1004 X diente mir als Guidingcam.

Bei 10 Minuten rauscht die Kamera gewaltig, hier sieht man

Artefakte, weil ich nur jpg´s aufgenommen habe.

Ausschnitt

in Originalgröße, die Grenzgröße liegt bei 14 mag

oder tiefer... |

Bei genauerer Betrachtung des Summenbildes zeigt

sich, daß die Montierung trotz Guiding eine sehr langsame Drift

(7 Pixel vertikal, 3 Pixel

horizontal) in den 80 Minuten der

Belichtung produzierte. Dadurch werden beim Mitteln die kleinen

Regionen auf dem Chip, die farbiges Rauschen aufweißen, zu

länglichen, schrägen farbige Flächen verstärkt, anstelle

weggemittelt. Abhilfe schafft da nur "Dithern", also der

manuelle oder automatische Versatz zwischen den einzelnen

Aufnahmen. Dann mitteln sich diese farbigen Flächen weg. Dazu

benötigt man jedoch mindestens 12 Aufnahmen. |

| |

|

|

|

|

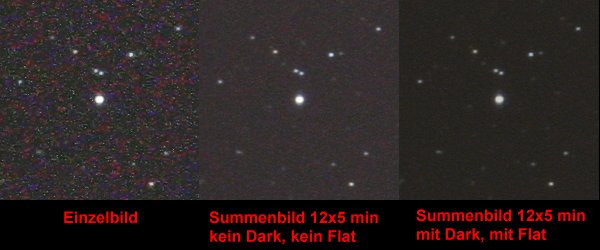

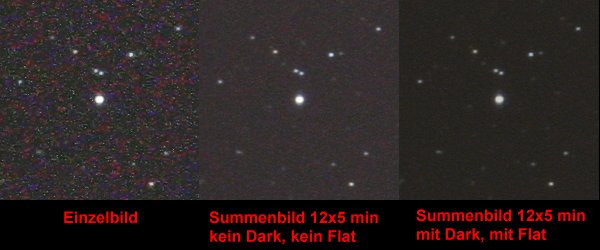

Hier sieht man die Wirkung des

Ditherns, links ein Ausschnitt aus einer Einzelbelichtung, in der

Mitte 12 versetzt aufgenommene Bilder zu einem Summenbild

gemittelt, rechts das Summenbild, wenn auch noch Darks und Flats

gemacht wurden.

Der Versatz betrug etwa 40-60 Pixel bei der

Guidingcam

(= 10% des Gesamtfeldes) |

| |

|

|

Am 7. August wurde der

Himmel gegen 3 Uhr MESZ klar, also erfolgte der nächste Test mit

dem 500 mm Teleobjektiv, diesmal an M27. Da

die Nacht schon sehr

weit fortgeschritten war, wurde die Belichtungszeit der

Einzelbilder auf 3 Minuten reduziert, um noch 12 Bilder für einen

Ditherversuch zu gewinnen. Nach den Lights wurden noch 10 Darks

mit den selben Einstellungen aufgenommen und neue Flats

angefertigt. |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

M 27 mit 500 mm Tele f/8 bei 800

ASA, 12x3 min, Dark- und Flatabzug, nur leicht beschnitten.

Windböen, Durchzug

von Cirruswolken, Fokus nicht korrekt

getroffen.

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

Ausschnitt in Originalgröße

|

|